Sustainable Brand Strategy – Nachhaltigkeit und Marke zusammendenken

Markenabteilungen und Nachhaltigkeitsabteilungen ziehen nur selten am gleichen Strang. Vergleicht man die Markenstrategien verschiedenster Unternehmen mit deren Nachhaltigkeitsstrategien, so findet man hier nur selten Anschlussfähigkeit oder gar Kongruenz. Dabei bieten Nachhaltige Unternehmensführung, Corporate Social Responsibility und Corporate Citizenship spätestens heute, wo selbst ein Blinder sehen kann, dass es ohne ökologische und soziale Verantwortung in der Wirtschaft nicht mehr geht, ideale Anknüpfungspunkte, um die gesamte Unternehmens- und/oder Markenstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten auszurichten.

Ein Grund für diese Strategiedissonanz ist, dass Markenabteilungen und deren Agenturen noch immer über keine Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit verfügen, während es Nachhaltigkeitsabteilungen und deren Agenturen oft noch immer an Markenbewusstsein fehlt. Das ist erstens ein Problem der Fokussierung – Agenturen haben in den vergangenen 10 bis 15 Jahren vorrangig auf Digitalisierung und die Möglichkeiten und Notwendigkeiten digitaler Kommunikation gesetzt –, zweitens ist es ein personelles Problem – es gibt nämlich nicht genügend Leute, die über eine entsprechende Nachhaltigkeitsausbildung verfügen UND in „Werbeagenturen“ arbeiten wollen –, drittens ist es ein Problem der gesellschaftlichen Nachfrage, denn die meisten Unternehmen setzen erfahrungsgemäß erst dann die Erwartungen von Kunden um, wenn deren Schreie danach auch wirklich nicht mehr zu überhören sind. Und diese Schreie werden gerade (nicht zuletzt auch angetrieben von Politik und Corona) SEHR laut. Heißt: Man muss schon ein sehr ignoranter Ignorant sein, um diese noch immer nicht zu hören.

Dennoch gibt es auf der anderen Seite aber auch jede Menge Unternehmen, die die Zeichen der Zeit bereits frühzeitig erkannt haben und sich über kontinuierliche CSR-Maßnahmen und proaktive Nachhaltigkeitsberichterstattung vorbildlich im Markt und bei ihren Kunden profiliert haben. Denen droht jetzt ein Verlust an Profilierung! Denn wenn plötzlich jeder nachhaltig wird, fällt der kompetitive Vorsprung für die Vorreiter weg. Das Vorzeigeunternehmen wird zu einem unter vielen. Und es braucht eine neue Fackel, die man dann hochhalten kann, um sich von der Konkurrenz abzuheben – und immer so weiter bis zum Sanktnimmerleinstag.

Zurück aber zu unserer Eingangsthese, dass Markenabteilungen und Nachhaltigkeitsabteilungen nämlich nur selten am gleichen Strang ziehen. Dies lässt sich unter anderem daran beobachten, dass CSR-Aktivitäten (aka gesellschaftliches, ökologisches oder was auch immer Engagement) häufig aufgesetzt oder rangeflanscht wirken und meist nur wenig mit der Marke oder dem Unternehmen zu tun haben. Das führt dann gelegentlich zu solchen Auswüchsen, dass sich eine Krankenkasse und ein Fußballverein zusammenschließen, um lautstark eine Initiative zu fördern, die etwas gegen Plastikmüll im Meer unternehmen will. Das ist natürlich ehrenhaft. Aber man fragt sich schon: Was soll das? Warum zum Teufel tun die das? Nur weil alle Partner aus Hamburg kommen und Hamburg an einem Fluss liegt, der nur wenige Kilometer weiter in die Nordsee mündet? Solche Aktionen wirken stark konstruiert und modisch –und nützen einer Marke letztendlich wenig. Vor allem sind sie nicht nachhaltig und drehen sich nur um den PR-Effekt.

Die Alternative dazu wäre ein Nachhaltigkeitsengagement, das sich authentisch aus der Marke speist. Statt den Fokus auf Effekthascherei einerseits und Berichtshascherei andererseits zu legen – denn auch das kann man jetzt überall beobachten: das Aus-dem-Boden-Sprießen von Nachhaltigkeitsberichten, Wesentlichkeitsanalysen und SDG-Engagements („Unser Unternehmen unterstützt die UN-Nachhaltigkeitsziele!“) –, könnten Unternehmen sich auch völlig unaufgeregt auf ihre Marke besinnen und überlegen, wo sie diese noch nachhaltiger gestalten können, sodass ihre „Stakeholder“ von erlebbaren „Nachhaltigkeitsgewinnen“ profitieren können, anstatt sich erst gut zu fühlen, nachdem sie Dutzende Seiten an Sustainability Reports verinnerlicht haben.

Das war jetzt polemisch, zweifellos. Aber es geht gerade in die gleiche Richtung, die wir seit Jahren bei Bio-Lebensmitteln und Fairtrade erleben. Der ethisch orientierte Konsument braucht mittlerweile ein Zweitstudium, um sich durch den Wust an Siegeln und Labels zu ackern, die ihm sagen, ob das, was er isst, auch genießbar ist, was er trägt, fair und unter Einhaltung von Mindeststandards hinsichtlich Würde und Menschenrechten produziert wurde, was er ansonsten konsumiert, nachhaltig, regional, mit Biostrom und von Unternehmen, deren Vorstand zu 50% aus PoC mit schwerem Behinderungsgrad besteht, gefertigt wurde, im Glauben an Gott natürlich und eine bessere Welt.

Früher war alles Bio. Früher war nichts ethisch und fair. Aber man hatte als Konsument nicht die Last, bei jedem Griff ins Regal eine systemtransformierende Entscheidung zu treffen. „Der Kampf um die Zukunft entscheidet sich im Supermarkt!“, heißt es heute. Und wir, die Konsumenten, sind dafür verantwortlich, ob es eine Zukunft gibt oder nicht. Das ist unfair und asozial und setzt gerade die unter Druck, die sich persönliche Investitionen in die Zukunft am wenigsten leisten können. Denn nicht jeder kann sich Bio und Fairtrade leisten, wenn schon zwei Drittel des Einkommens für die Miete draufgehen. Aber das ist ja auch selten die Zielgruppe von (Bio- und Fairtrade-) Markenartiklern. Diese haben ja meist nur die oberen gesellschaftlichen Leitmilieus im Blick: den klassischen Performer, die urbane Avantgarde, das fette Kapital und das große Heer an Dummen, die sich von diesen drei Gruppen in eine leistungsorientierte, technologiebasierte und hyperkapitalistische Zukunft nudgen lassen. Inklusive Nachhaltigkeitsbericht und Normeneinhaltung arbeitsrechtlicher Standards.

Worum geht es mir also? Darum, dass tatsächlich ein Umdenken stattfindet. Darum, dass es nicht um die nächste Generation Siegel und Labels und Reporting-Standards geht, die Unternehmen als vermeintlich umweltfreundlich, fair und sozial etikettieren, während sich der ökonomische Gedanke nicht grundlegend verändert, zurück in Richtung des „oikos“, einem „Wirtschaftsverständnis“, das ursprünglich einmal auf das Wohlergehen des „Hauses“ und aller darin lebenden Menschen abzielte. Dieses Haus muss heute als ein Globales gedacht werden, das Wohlergehen als gelingende Beziehungen: „Sie sind die Voraussetzung, um glücklich zu sein – sie sind Voraussetzung für das Gemeinwohl“, schreibt Christian Felber, Begründer der Gemeinwohlökonomie.

In diesem Sinne – geht vieles derzeit ja in die richtige Richtung. Und dennoch fühlt es sich wieder schäbig an, weil es nur bedingt um die „Sache“ geht. Weil viele Unternehmen nur mitmachen, weil es gerade „schick“ ist und von ihnen erwartet wird, während ein Skandal dem nächsten folgt und zeigt, wie die Wirtschaft im großen Maßstab noch immer tickt (Bsp.: Dieselskandal, Wirecard, Tönnies etc.).

Egal. Was am Ende zählt, ist, dass wichtige Veränderungen angestoßen werden. Dass es vorwärts geht und das Vorwärts besser, gesünder, vernünftiger und nachhaltiger ist als das Davor. Dass ein Bewusstsein für die Notwendigkeit dieser Veränderungen auf zunehmend breiterer Front entsteht. Und dass sich immer mehr Unternehmen dem anschließen – aus Überzeugung, nicht aus Imagegründen.

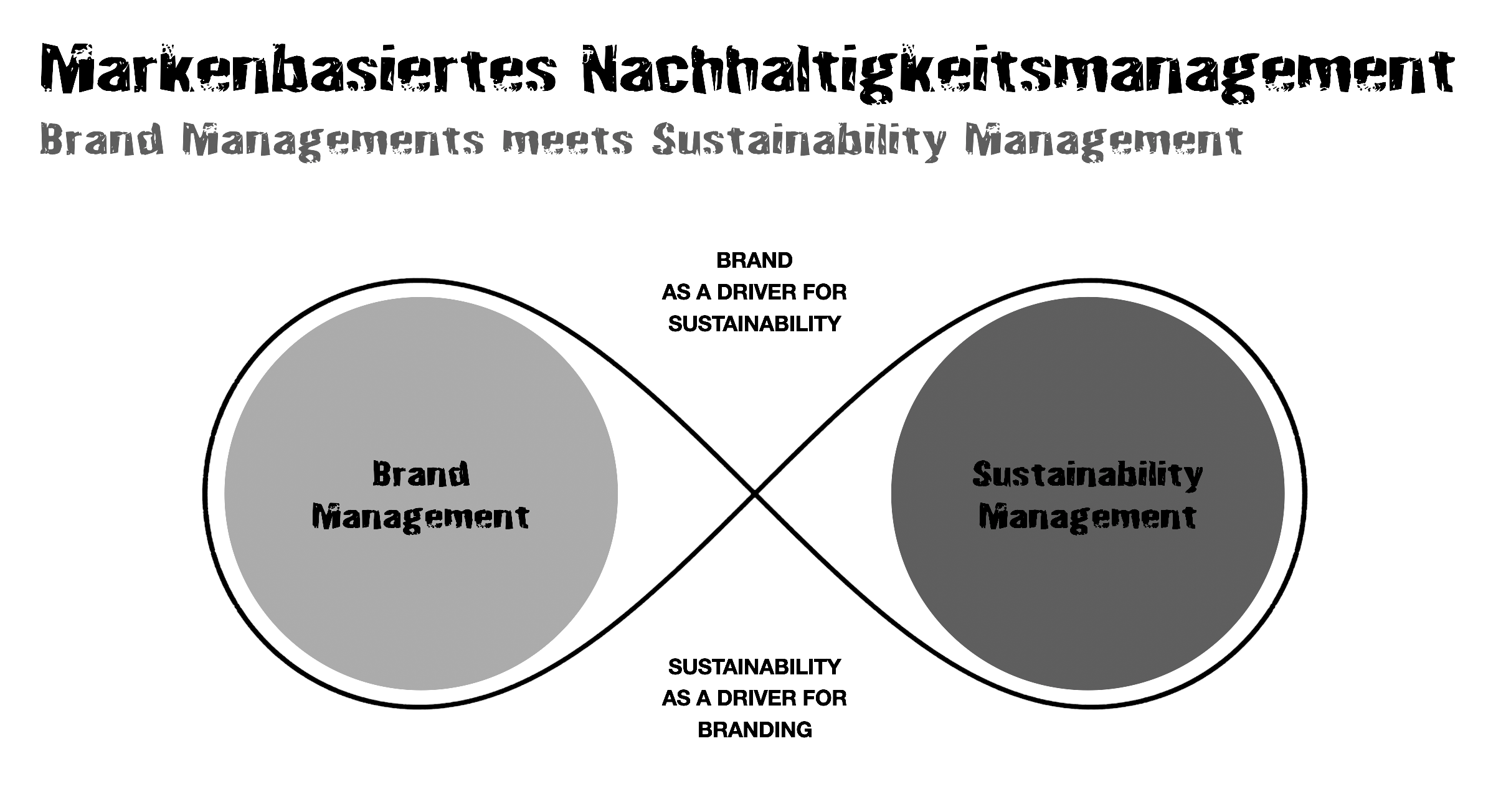

In diesem Sinne noch einmal: Nachhaltigkeit und Marke sollten zusammengedacht werden. Nachhaltige Veränderungen lassen sich am besten über die Marke verankern. Nachhaltigkeitsmanagement braucht für ein wirklich gutes und nachhaltiges Gelingen das Know-how von Markenmanagern. Und Markenmanager brauchen dringend eine Erweiterung ihrer Kompetenzen durch ein fundiertes Nachhaltigkeits-Know-how.

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash